Baden-Württemberg ist ein profilierter Industriestandort mit hochqualifizierten Beschäftigten. Gleichwohl fehlen Fachkräfte und gleichzeitig verlassen junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Zur nachhaltigen Stärkung der beruflichen Bildung und insbesondere des dualen Systems sind innovative Ansätze erforderlich. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Baden-Württemberg zum Azubi-Land Nr. 1 in Deutschland machen! Dazu braucht es neue Ideen zur Erhöhung der Attraktivität der beruflichen Bildung und deren gleichwertige Anerkennung zur akademischen Bildung. Wir brauchen attraktive Aufstiegspfade, gute Rahmenbedingungen und qualifiziertes Personal.

Unsere Forderungen umfassen daher u.a.:

- Die Abschaffung der Gebühren der Ausbildungsgänge zur Meisterin und zum Meister sowie zur Technikerin und zum Techniker.

- Die Auflage eines Sonder-Landesfonds zur Sanierung von beruflichen Schulen in Höhe von 150 Millionen Euro zusätzlich zu den Bundesmitteln sowie zur Digitalisierung in Ergänzung zum angestrebten Digitalpakt 2.

- Eine Erhöhung der Vergütung für Referendarinnen und Referendare (nicht nur an den beruflichen Schulen) um 500 Euro pro Monat und die Beendigung der Entlassung von Referendarinnen und Referendaren über die Sommerferien.

1. Attraktivere berufliche Ausbildung!

Wir wollen die Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung an allen Schularten leben und die Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung stärker in den Fokus rücken.

1.1 Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung herstellen

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit blieben im Jahr 2024 rund ein Sechstel der gemeldeten Ausbildungsstellen in Baden-Württemberg unbesetzt. Diesem Zustand müssen wir entgegenwirken – die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung reichen für eine Trendwende nicht aus.

Es war daher ein wichtiger Schritt, dass mit der Änderung des Schulgesetzes endlich die von der SPD-Landtagsfraktion als erste geforderte und eingebrachte Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung als Bildungsauftrag der Gymnasien festgeschrieben wurde. Weitere Schritte müssen aber folgen:

- Mehr Informationskampagnen zur dualen Ausbildung an allen Schularten.

- Eine Ausweitung der verpflichtenden Praxiserfahrung von zehn auf zwanzig Tagen und damit verbundene verbindliche jährliche Tage der dualen beruflichen Bildung an Gymnasien auf Grundlage des neuen § 8, I SchulG. Die Schulen erhalten hierfür Informationen über Kooperationspartner der Kammern, aber auch weitere innovative Angebote wie den MINT-Truck von Südwestmetall. In diesem Rahmen sind Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter verbindlich einzuladen.

- Die Förderung von Online-Webinaren von beruflichen Schulen für andere Schulen, in welchen Lehrkräfte zusammen mit Auszubildenden ihre Ausbildungsberufe vorstellen, in anschließenden Q&A-Sessions Fragen direkt klären und einen persönlichen Eindruck vermitteln.

- Die spielerische Vermittlung von Berufen bereits in den Grundschulen.

- Die Entwicklung und Umsetzung eines schulischen Berufsorientierungskonzeptes als ausdrücklicher Teil der Zielvereinbarungen mit Schulleitungen. Im Rahmen dessen ist u.a. die Möglichkeit zur Vorstellung berufsbildender Inhalte durch berufliche Schulen vorzusehen.

- Die Prüfung einer weiteren BOGY(Berufsorientierung an Gymnasien)-Phase in Klassenstufe 11. Die BOGY-Praktika sollen verpflichtend sowohl in einem akademischen als auch in einem dualen Ausbildungsberuf stattfinden.

- Die Ausdehnung und Erweiterung des Modellversuches „Multiprofessionelle Teams“ um Stellen „Schulkoordination Berufsbildung“ nach kanadischem Vorbild. Hierbei handelt es sich um Vollzeitkräfte, die Schulen bei der Organisation von Angeboten der Berufsorientierung und der Organisation und Betreuung von Praktika unterstützen.

Darüber hinaus gilt: Wer Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung fordert, muss sie auch im Betrieb leben. Konkret bedeutet dies, dass potentielle Fachkräfte schon zu Beginn ihrer (Ausbildungs-)Karriere klar erkennen können müssen, dass der Weg über eine duale Ausbildung und anschließende Weiterbildungsmaßnahmen zu genauso attraktiven Stellen führt, wie der Weg über ein Studium. Für diese Attraktivität müssen auch die Unternehmen sorgen und entsprechende Aufstiegspfade müssen in Tarifverträgen angelegt sein.

1.2 Kostenfreies Studium? Kostenfreie Aus- und Weiterbildung!

Wir schaffen die Gebühren von Ausbildungsgängen zur Meisterin und zum Meister sowie zur Technikerin und zum Techniker ab und werden hierfür die Meisterprämie aufstocken. Dies gilt ausdrücklich auch für die Industriemeisterin und den Industriemeister. Außerdem wollen wir die Übernahme und Gründung von Betrieben durch eine Aufstockung und Verlängerung der Meistergründungsprämie stärker fördern. Für Gesundheitsberufe wollen wir das Schulgeld komplett abschaffen.

1.3 Duale Ausbildung als Baustein statt als Hindernis zum Studium!

Über den Bundesrat werden wir eine Initiative starten, damit Studierende, die zuvor im Rahmen einer dualen Ausbildung in die gesetzliche Krankenkasse eingezahlt haben, diese Zeit über das 25. Lebensjahr hinaus verlängern können und im Rahmen der Familienversicherung kostenfrei mitversichert bleiben. Dies ermöglicht den Weg in eine duale Ausbildung auch für diejenigen, die sich mit Blick auf ein Studium noch unsicher sind, ohne dass sie wiederum – wie aktuell – deutlich höhere Kosten am Ende des Studiums befürchten müssen.

Die Schaffung von Bildungskombinationen, die akademische und berufliche Ausbildung verzahnen, kann helfen, den Schülerinnen und Schülern eine breitere Perspektive zu bieten. Beispielsweise könnte ein Bachelor-Studiengang in Ingenieurwissenschaften mit einer dualen Ausbildung in einem Handwerksberuf verknüpft werden, um den Studierenden praktische Erfahrungen zu ermöglichen. Diese Möglichkeiten möchten wir prüfen.

1.4 Anreize bieten: Raus in die Welt mit der dualen Ausbildung!

Wir legen ein landeseigenes Stipendienprogramm auf, um den Austausch dualer Auszubildender im europäischen Ausland zu fördern. Dazu wollen wir auf die Möglichkeiten unserer Partnerregionen im Rahmen der Vier Motoren zurückgreifen. Beispielhaft wären Aufenthalte in Kooperation mit der FEDA (deutsche Berufsschule) in Barcelona. Außerdem werden wir Azubi-Wohnheime, die eine örtliche Flexibilität und sozialen Austausch bieten, sowie weitere innovative Konzepte zur Attraktivierung einer Kommune als Ausbildungsstandort fördern. Für eine möglichst kostengünstige Bereitstellung sehen wir hier auch die Unternehmen in der Pflicht.

2. Berufsschulen stärken!

Berufsschulen sind eine wichtige und zentrale Säule in unserem Bildungssystem und unterstützen Jugendliche dabei, den für sie optimalen Abschluss zu finden. Sie werden aber unzureichend unterstützt.

2.1 Investitionen in digitale Infrastruktur

Um die modernen Anforderungen an die berufliche Bildung zu erfüllen, sind erhebliche Investitionen in die digitale Infrastruktur der beruflichen Schulen notwendig. Dazu gehört die Ausstattung mit moderner Software und Technologie sowie regelmäßige Schulungen für das Lehrpersonal, um den Unterricht digital und interaktiv zu gestalten. Wir wollen daher einen „Sanierungsfonds berufliche Schulen“ in Höhe von 150 Millionen Euro zusätzlich zu den Bundesmitteln auflegen, der die Schulträger sowohl bei der digitalen wie auch der räumlichen Infrastruktur unterstützen soll. Den Streit mit den Kommunen zur Schulträgerschaft des 21. Jahrhunderts wollen wir beilegen. Für uns ist klar, dass sich auch das Land noch stärker an der Finanzierung der digitalen Infrastruktur beteiligen muss. Dafür möchten wir einen „Digitalisierungsfonds“ einrichten. Der Fonds kann auch für den Aufbau von WLAN-Infrastruktur und Serverkapazitäten genutzt werden, um einen nahtlosen Zugang zu digitalen Lerninhalten zu gewährleisten. Zudem fordern wir für alle beruflichen Schulen den Einsatz einer IT-Fachkraft.

Des Weiteren wollen wir Modellversuche in folgenden Feldern initiieren, auf die sich Schulen bewerben können:

- „Lernendes Kollegium 4.0“: Etablierung einer ganzheitlichen dauerhaften, digital gestützten Fortbildungskultur, die die gesamte Schule umfasst.

- „Schulprozesse 4.0“: Systematische Digitalisierung von Schulverwaltungsprozessen.

- „Digitale Berufsschule“: Ausbau von Blended Learning und Webinaren insbesondere mit Blick auf die berufliche Weiterbildung.

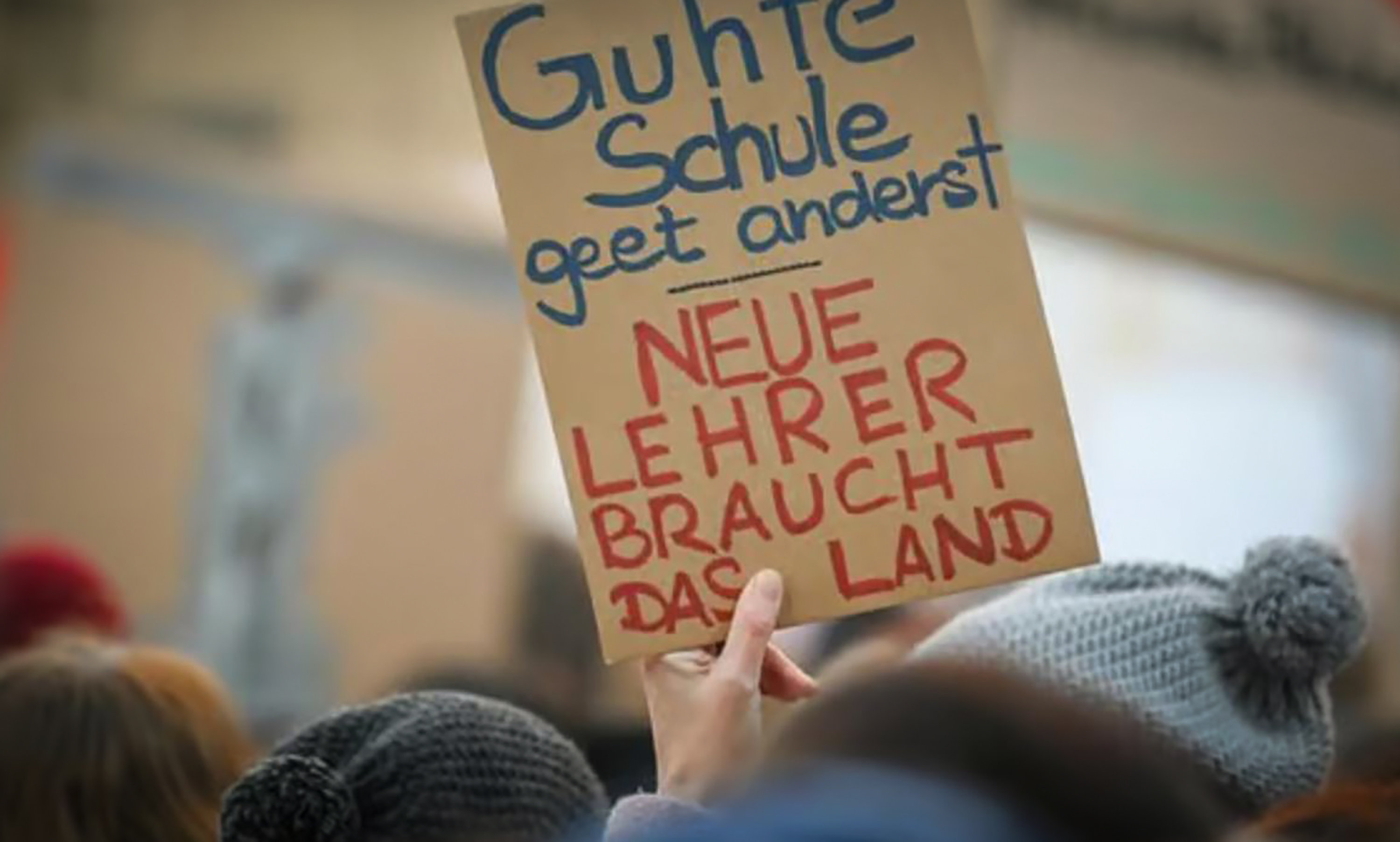

2.2 Fachkräfte für die Lehrerschaft

Um die Qualität der Berufsausbildung zu gewährleisten, ist es wichtig, qualifizierte Fachkräfte als Lehrkräfte an beruflichen Schulen zu gewinnen. Hierzu wollen wir attraktive Angebote für den Seiteneinstieg schaffen. Die Referendariatsvergütung werden wir (nicht nur an den beruflichen Schulen) um 500 Euro pro Monat aufstocken. Aktuell entspricht die Höhe der Referendariatsvergütung in etwa der Höhe einer Ausbildungsvergütung z.B. im dritten Ausbildungsjahr des Baugewerbes. Hier sind Erhöhungen sinnvoll. Die Gesamtkosten dafür werden ca. 25 Millionen Euro über alle Schularten hinweg betragen. Außerdem werden wir für alle Absolventinnen und Absolventen mit Anschlussübernahme die Entlassung über die Sommerferien beenden. Technische Lehrkräfte sollen besser bezahlt werden und zusätzliche Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Unterrichtsausfall wirksam zu bekämpfen, wollen wir die Krankheitsvertretungsreserve auf 3.000 Stellen ausbauen und Multiprofessionelle Teams deutlich aufstocken. Jede Schule soll Zugang zu Schulsozialarbeit haben.

2.3 Schulleitungen qualifizieren und unterstützen

Auf unseren Schulleitungen liegt hinsichtlich der Weiterentwicklung unserer Schulen eine große Verantwortung. Personalmanagement und Ressourcensteuerung sollten daher in erheblichem Maße in der Verantwortung der Schulleiterinnen und Schulleiter liegen. Auch die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität sollte von der Schulleitung aktiv gesteuert und deren Kreativität und Gestaltungswillen mehr gefördert werden. Unterstützung sollen sie hierfür durch die Schaffung einer ergänzenden Stelle „Referentin/Referent der Schulleitung“ erhalten. Deren Schwerpunkt ist insbesondere die Entlastung der Schulleitung (z.B. Statistik, Akquise von Fördermitteln, Führung von Wirtschaftsplänen u.a.). Die Stellen sind mit Blick auf die Vergütung höherwertig zu dotieren und müssen klare Aufstiegsoptionen umfassen.

2.4 Stärkung der beruflichen Gymnasien

Die Oberstufen der beruflichen Gymnasien werden wir hinsichtlich der Ressourcenausstattung an die allgemeinbindenden Gymnasien anpassen (Oberstufenformel). Die Eingangsklassen an beruflichen Gymnasien wollen wir mit 20 zusätzlichen Stunden ausstatten. Die qualitative Zulassungsbeschränkung (10 %-Deckel) für Schülerinnen und Schüler von Gemeinschaftsschulen, die auf dem höchsten E-Niveau arbeiten, schaffen wir ab.

2.5 Einstellung von Integrationsbeauftragten sowie Ausbau der Schulsozialarbeit und Sicherung der Sprachförderung

Die beruflichen Schulen sind von großer Heterogenität geprägt. Sie leisten dabei wichtige Integrationsarbeit und sind ein Erfolgsfaktor für erfolgreiche Integration. Zur Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte möchten wir an allen beruflichen Schulen Integrationsbeauftragte einstellen. Diese sollen sich unter anderem auch mit dem Thema Schulabsentismus befassen. Unser Ziel ist darüber hinaus, sicherzustellen, dass jede Berufsschule im Land mit einer angemessenen Stellenanzahl für die Schulsozialarbeit ausgestattet ist. Die Sprachförderung an unsere beruflichen Schulen werden wir dauerhaft sichern und dafür die Lehrkräfte dauerhaft einstellen.

2.6 Öffnung der Lernfabriken 4.0

Die Lernfabriken 4.0 wollen wir deutlich weiter ausbauen und für die berufliche Weiterbildung weiter öffnen. Hierzu sollen die beruflichen Schulen an bestehenden Standorten Zeitfenster für externe Weiterbildungsträger anbieten.

3. Neue Innovationen wagen, Erfolge fortentwickeln

Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg müssen wir attraktive Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung von Fachkräften erstellen und die Anwerbung ausländischer Fachkräfte intensivieren.

3.1 Anwerbung internationaler Fachkräfte

Wir wollen weitere Maßnahmen ergreifen, um die Anerkennung von im Ausland erworbene Qualifikationen für Deutschland zu beschleunigen. Dazu etablieren wir einen Modellversuch, in dem Ausbildungsinhalte der dualen Ausbildung zusammen mit international ausgerichteten Unternehmen auf Englisch vermittelt werden. Parallel soll dabei eine Qualifizierung in Deutsch erfolgen. Die Abschlussprüfung ist in Deutsch abzulegen. Für nachzuholende Teilqualifikationen sowie fachspezifische Deutschkurse werden wir einen besonderen Fördertopf auflegen. Internationale Studierende, die ihr Studium abbrechen müssen, wollen wir gezielt auch über die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung informieren.

Außerdem werden wir in Zusammenarbeit mit den Kommunen eine flächendeckende landesweite Beratung zu Berufsaufnahme, Qualifizierung und Anerkennungsprozessen in Englisch sicherstellen. Mit Blick auf den Wettbewerb um internationale Fachkräfte auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, ist die Abschaffung von Studiengebühren von Studierenden aus nicht EU-Ländern zwingend erforderlich.

3.2 Chance eröffnen: Abschluss- und Ausbildungsgarantie

Es ist ein Skandal und nicht akzeptabel, dass die Zahl der jungen Erwachsenen ohne Schulabschluss immer weiter steigt. Die Schulen brauchen daher zusätzliche Unterstützung um Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht fernbleiben, wieder zurück in den Schulalltag zu holen. Kein junger Mensch darf die Schule ohne Abschluss verlassen. In diesem Zusammenhang werden wir die Mittel zur Finanzierung der Volkshochschulen anheben. Die Förderprogramme für die Grundbildung wollen wir weiter erhöhen. Für geringqualifizierte über 25-jährige wollen wir ein Programm zur Teilzeitqualifizierung auflegen.

Wir werden unversorgte junge Menschen in Ausbildung bringen und hierfür Betrieben Prämien zur Verfügung stellen, wenn sie solche Ausbildungen beginnen. Die Berufsschulberechtigung wollen wir auf 22 Jahre ausdehnen. Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher an Hochschulen sollen intensiver hinsichtlich der Optionen einer dualen Ausbildung beraten werden.

In die Landesfinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung werden wir wieder einsteigen. Das Erfolgsmodell „AV dual“ wollen wir flächendeckend ausbauen. Beide Maßnahmen unterstützen effektiv Schülerinnen und Schüler, die eine zusätzliche Hilfe benötigen. Die Jugendberufsagenturen wollen wir flächendeckend ausbauen.

Den Schulversuch 3+1, der eine Ausbildung mit einem zusätzlichen Ausbildungsjahr zum Spracherwerb vorsieht, wollen wir nach zeitnaher und erfolgreicher Evaluation ausweiten.

Zudem unterstützen wir die Forderung zum Austausch von Schülerinnen- und Schüler-Daten nach den Möglichkeiten nach § 31a SGB III und die Entwicklung einer datenschutzkonformen ID für Schülerinnen und Schüler. Jeder junge Mensch soll bis zum Erlangen einer vollwertigen beruflichen Qualifikation im System der beruflichen Bildung und der Arbeitsagentur verbleiben. Maßnahmen sollen passgenau erfolgen und hierzu über die Träger ein Datenaustausch ermöglicht werden.

3.3 Weiterbildungsfonds für Beschäftigte

Die Weiterbildungsbereitschaft wollen wir durch die Auflage eines „Weiterbildungsfonds“ in Höhe von 20 Millionen Euro unterstützen. Auf diesen sollen Beschäftigte insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen zugreifen können. Mit dem Fonds wollen wir in Ergänzung zum Qualifizierungschancengesetz insbesondere kürzere Weiterbildungen mit weniger als 160 Stunden Zeitumfang fördern. Damit unterstützen wir Beschäftigte, den Anforderungen einer sich dynamisch verändernden Arbeitswelt gerecht zu werden und fördern lebenslanges Lernen in der beruflichen Bildung.

22. Juli 2025

Arbeitskreis Bildung der SPD-Landtagsfraktion von Baden-Württemberg

Ansprechperson: Dr. Stefan Fulst-Blei, Bildungspolitischer Sprecher und Sprecher für Aus- und Weiterbildung